Важная информация по географии. Географические сведения о россии

Россия -

государство, расположенное на двух континентах, в восточной Европе и северной Азии. Крупнейшее государство мира - 17 125 422 кв/км или 1/9 площади всей суши Земли, что вдвое больше, чем у занимающей второе место Канады.

Россия граничит с 19 странами

(самый большой показатель в мире), из них по суше со следующими государствами: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва - на северо-западе, Польша, Белоруссия, Украина - на западе, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан - на юге, Китай, Монголия, Северная Корея - на юго-востоке; и по морю с Турцией - на юго-западе, с Японией и США - на востоке. Кроме этого, Калининградская область, анклав России на побережье Балтийского моря, граничит с Польшей и Литвой с восточной стороны.

России принадлежат

также острова Новая Земля, Северная Земля, Вайгач, архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новосибирские острова, остров Врангеля в акватории Северного Ледовитого океана на севере, Курильские острова (часть которых до сих пор оспаривается Японией) и остров Сахалин в акватории Тихого океана на востоке.

На востоке Россия омывается

Японским, Охотским и Беринговым морями и Беринговым проливом; на севере - морем Лаптевых и Белым, Баренцевым, Карским, Чукотским и Восточно-Сибирским морями; на западе - Балтийским морем и Финским заливом; на юге - Чёрным, Азовским и Каспийским морями.

После распада СССР

в конце 1991 года Российская Федерация была признана международным сообществом как республика федеративного устройства и принята в Совет Безопасности ООН и ряд других международных организаций. Независимость Российской Федерации была объявлена 24 августа 1991 года. Глава государства - Президент (выбирается 1 раз в 6 лет), исполнительная власть принадлежит правительству во главе с Премьер-министром (назначается Парламентом по представлению Президентом).

Государственная Дума и Совет Федерации образуют двухпалатный Парламент.

Нижняя Палата Государственная Дума - 450 депутатов, выборы проходят 1 раз в 5 лет.

Верхняя Палата Совет Федерации - 170 сенаторов назначаются региональными парламентами.

В состав

Российской Федерации входят 22 республики, одна автономная область (Еврейская), 4 автономных округа, 9 краёв и 46 областей.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют прямое федеральное подчинение и являются городами федерального значения. Всего на 2015 год в РФ насчитывается 85 субъектов.

С точки зрения демографической ситуации в Российской Федерации, самым значительным событием в марте 2014 года стало фактическое воссоединение Крымского полуострова с территорией российского государства.

Столица России

- Москва. Крупнейший город России с населением 12 197 596 человек.

Сердце России

- Московский Кремль.

Всего на территории России насчитывается 15 городов-миллионников, крупнейших городов с населением свыше 1 миллиона человек. Это Москва, Санкт-Петербург (больше 5 млн. человек); Новосибирск, Екатеринбург (больше 1,5 млн. человек); Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж.

Всего Россия охватывает 11 часовых поясов с разницей от +2 до +12 часов по отношению к Гринвичу.

Население

- 146 293 111 человек (на 2014 г

од). Большая часть жителей России (около 80%) проживает в европейской части (Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, Приволжский, Уральский федеральные округа). Остальные 20% - в азиатской части России (Сибирский, Дальневосточный округа). Большинство населения проживает в городах - 75%.

В России проживают

представители более 200 национальностей. Самая крупная этническая группа - русские - составляет 80% населения страны. Татары - 4%, украинцы - 3%, чуваши, башкиры, белорусы, мордвы, чеченцы, армяне, аварцы и другие национальности - 1% и менее.

Народы России

говорят более чем на 100 языках и диалектах. Русский язык является родным примерно для 130 миллионов граждан (92% населения России). Он же является государственным языком Российской Федерации. Также, распространены украинский, татарский, армянский и другие языки.

В России живут христиане

(главным образом православные), мусульмане, буддисты (в основном в Бурятии, Калмыкии и Туве - Сибири), иудеи, язычники и представители других религиозных конфессий. Доля граждан России, являющихся православными христианами, составляет 70% всех жителей страны. Число мусульман составляет 15% населения. Убеждённые атеисты составляют 6% населения.

Государственная валюта

- российский рубль (~60 RUB = 1 USD).

Россия

обладает крупнейшими в мире запасами минеральных и энергетических ресурсов, большими запасами разнообразных полезных ископаемых, наиболее важные из которых - нефть, газ, уголь, золото и другие стратегические ископаемые. Россия занимает первое место в мире по площади лесов, которые занимают 45% территории страны, обладает примерно 1/5 мировых запасов древесины. Также, в России находится наибольшее число озёр, содержащих около четверти мировых запасов незамороженной пресной воды.

Несмотря на обширность территории

, в сельском хозяйстве используется относительно небольшая часть земель - пахотные земли занимают всего 8% территории страны. Значительная часть территории приходится на зону вечной мерзлоты.

Около 3/4 территории страны составляют равнины. На западе простирается Восточно-Европейская равнина - одна из крупнейших равнин мира, на которой расположена почти вся европейская часть России. На юге страны расположены северные склоны Кавказских гор, где находится самая высокая точка страны и Европы - гора Эльбрус (5.642 метра). На востоке равнина ограничена невысокими старыми Уральскими горами высотой до 2.000 метров. А к востоку от Урала лежит Западно-Сибирская равнина с обширными заболоченными пространствами, окаймленная с юго-востока Алтайскими горами высотой до 4.500 метров. Ближе к побережью Тихого океана на востоке находится регион горных хребтов и плоскогорий Северо-Восточной Азии. Так, восточная часть страны, за исключением долин крупных рек, является горной местностью. На полуострове Камчатка находится 120 вулканов, 23 из которых - действующие. Самый высокий из них - Ключевская сопка высотой 4.750 метров. Крупнейшие реки страны - Волга, Северная Двина, Дон, Иртыш, Обь, Ангара, Енисей, Лена, Амур. Крупнейшие озёра: Байкал (на юго-востоке) - самое глубокое и самое большое в мире по объёму, Ладожское, Онежское озёра (на северо-востоке).

Большая часть страны

располагается в пределах умеренного климатического пояса. Крайние районы севера и северные острова принадлежат к арктическому поясу, а некоторые южные районы близки к субтропикам. Климат почти на всей территории страны континентальный, что особенно проявляется в большой амплитуде сезонных температур и немногочисленности осадков. На большей части территории зима продолжительная. Особенно сильные морозы наблюдаются в Восточной Якутии (-45..-50 градусов). В европейской части России температура зимой достигает от 0 до -10 градусов. Летом средние температуры составляют +15..+25 градусов. В тёплую половину года - с мая по октябрь - выпадает и основная масса осадков.

Различие климатических зон

характеризует многообразие природных зон. В арктических пустынях Крайнего Севера произрастают мхи, полярные маки, лютики; в тундре к этим видам добавляются карликовая берёза, ива, ольха. Для тайги типичны ель, пихта, кедр, лиственница. Южнее и западнее начинается зона широколиственных лесов из дуба, клёна, липы, граба. Также, на территории страны можно найти много редких пород: монгольский дуб, маньчжурский клён, ильм, орех. В лесостепной и степной части страны - дубовые леса, разнотравье, злаки. В черноморских субтропиках преобладают леса из пушистого дуба, можжевельники, самшит, чёрная ольха. На побережье - эвкалипт, пальма.

Богата и многообразна фауна

страны. В арктической и тундровой зонах: песец, северный олень, полярный заяц, тюлени, моржи, белый медведь. В тайге обитают медведь, рысь, изюбрь, росомаха, лось, соболь, горностай, бурундук, белка; гнездятся глухарь, рябчик, тетерев, дятел, кедровка. Кроме этого, для тайги характерно наличие огромного количества комаров. В лиственных лесах водятся дикий кабан, олень, норка, многочисленные птицы, ящерицы. В лесах Дальнего Востока - редкие уссурийские тигры, медведи, олени. Среди животных степной зоны преобладают мелкие грызуны, много сайгаков, барсуков, лисиц, крупных степных птиц (дрофа, журавль, стрепет). В пустыне встречаются джейраны, шакалы, барханный кот, многочисленные грызуны. Много пресмыкающихся, черепах. В Кавказском регионе обитают горный козёл, кавказский олень, дикобраз, барс, гиена, медведь, а также, большое количество рептилий.

С давних пор человека интересовало, что же располагается за горизонтом - новые территории или край земли. Шли века, цивилизация накапливала знания. Настала та пора, когда ученые, которые никогда не бывали в далеких землях, многое о них знали. В этом им помогали источники географической информации.

Данная статья расскажем вам о том, что же это такое, а также об их разновидностях.

Общие понятия

Как можно догадаться, так называются все из которых человек может получить интересующие его сведения. Какие рассматривает источники географической информации 5 класс (в среднеобразовательной школе)? Давайте их перечислим:

- Все географические карты, атласы, а также разнообразные топографические планы, включая военные.

- Разнообразные географические описания конкретной местности.

- Справочники, энциклопедические статьи, результаты и отчеты различных экспедиций.

- Аэрофотоснимки и космическая

- и GPS/ГЛОНАСС.

Вот какие знает источники географической информации 5 класс в среднестатистической общеобразовательной школе. Мы же попробуем рассмотреть характеристики некоторых из них чуть более подробно.

Современные технологии

В последние годы все больше и больше источников переводят из бумажного в цифровой вид. И это неудивительно. Практически все 5 источников географической информации, о которых мы только что говорили, сегодня можно отыскать именно в цифровом виде. Даже профессиональные ученые в последние годы предпочитают работать именно с «цифрой».

С той же системой ГИС работать куда удобнее, чем с грудой книг. А сейчас обсудим некоторые источники географической информации подробнее.

Карты

Картой называют схематическое обобщенное изображение поверхности какого-то участка земли, всей планеты или небесных тел. Она строится по принципу масштабирования, то есть для этого используются математические методы. Именно в зависимости от масштаба все карты принято подразделять на три крупные группы:

- Крупномасштабные.

- Среднемасштабные.

- Мелкомасштабные.

Если говорить о первой категории, то у этих документов соотношение может быть 1:200 000 и крупнее. Сюда входят практически все топографические планы. Мелкомасштабными считаются все карты, соотношение которых меньше 1:1 000 000. Обычный географический атлас включает в себя или мелкомасштабные, или среднемасштабные планы, которые лучше всего подходят для изучения той или иной местности.

Сортировка картографической информации

Следует знать, что еще задолго до создания карты специалисты производят строгий отбор того, что на ней будет изображено. Процесс этот называется следующим образом: картографическая генерализация. Естественно, что наиболее строгий отбор существует в отношении мелкомасштабных карт, так как на них требуется вместить максимальный объем полезной информации при минимально занимаемой площади документа. В самой генерализации чрезвычайно важную роль играет непосредственное назначение карты, а также пожелания ее заказчика.

Планы местности

Так называются чертежи местности, которые выполняются в крупном масштабе (1:5000 и более), причем чертятся с использованием специальных условных обозначений. Этим они напоминают школьный географический атлас. Построение таких планов осуществляется на основе глазомерных, инструментальных измерений, аэрофотосъемки или же комбинированным методом.

Так как на планах указываются сравнительно небольшие участки земной поверхности, при их создании кривизной планеты можно пренебречь. Следует четко понимать, что эти источники географической информации, которые мы только что описали, кардинально отличаются друг от друга.

Основные отличия планов от карт

- В сантиметре плана редко закладывается более пяти реальных километров на местности. Они куда подробнее карт, в одном миллиметре которых могут быть заложены сотни километров земной поверхности.

- Все объекты на местности в планах изображаются максимально подробно. В принципе, на среднестатистическом чертеже отмечены все более-менее значимые участки. Так, на топографических планах Генерального штаба ВС РФ (и СССР, конечно же) могут быть отображены даже деревья и мелкие ручейки. На карты невозможно уместить всю эту информацию. Собственно, потому и проводится генерализация, о которой мы говорили выше. Даже точные очертания континентов на многих картах отобразить нельзя, а потому они зачастую наносятся со значительными искажениями. Кроме того, вышеописанная дополнительная литература по географии использует внемасштабные условные обозначения.

- Еще раз подчеркнем, что при построении плана пренебрегают кривизной земной поверхности. Карты, особенно в маленьком масштабе, учитывают ее в обязательном порядке.

- На планах никогда не бывает градусной сетки. В то же время параллели и меридианы есть на каждом из них.

- План всегда прост в плане ориентирования. Верх документа - север, низ, соответственно, - юг. На картах же направление определяется по параллелям.

Способы изображения объектов на планах и на картах

Условными знаками в этом случае являются общепринятые варианты, в которых закодирована характеристика изображенных на карте или плане объектов. С их помощью можно отобразить как что-то конкретное (гору, к примеру), так и нечто совершенно абстрактное, условное (плотность населения в городе, деревне и т. п.). Разумеется, все они существенно облегчают жизнь человеку, который знает основы картографии и умеет читать эти чертежи.

В течение какого времени карта сохраняет свою актуальность?

Этим вопросом хотя бы еиножды задаются практически все географы и геологи. Конкретный ответ на него зависит от назначения, масштаба, автора плана. Так, средневековые исследователи нередко рисовали карты буквально «на коленке», так что об их точности говорить уже не приходится. А вот карты Генштаба, несмотря на время, до сих пор поражают своей точностью.

Не стоит забывать, что карты отличаются достаточно высокой стабильностью, в то время как планы Амазонки и Нила можно смело выбрасывать лет через пятьдесят после их опубликования. Реки эти настолько эффективно и быстро изменяют рельеф поверхности Земли, что от более старых документов толк есть только в исторической перспективе.

Географические описания, открытия

Все источники географической информации, рассмотренные выше, какие-то сухие, неинтересные. Куда увлекательнее почитать описание какого-то региона, местности или даже материка, написанное человеком, который все это открыл!

Шутки шутками, но описания и отчеты о географических (геодезических, биологических) исследованиях порой способны дать куда больше информации, чем самый подробный топографический план местности. Тем более что в последнем не отобразить некоторые неприятные особенности той или иной местности (малярию, встречающуюся в некоторых центральных областях Африки на каждом шагу, к примеру).

Тот список литературы по географии, который учащимся выдается в школе (например, Николина В. В. География, Поурочные разработки; Самкова В. А. Мы изучаем лес; Лесная энциклопедия: в 2 т./гл. ред. Г. И. Воробьёв), как раз-таки и сформирован благодаря трудам исследователей, в свое время заносивших все эти сведения на карту, находясь в самой гуще событий.

Краткие сведения об открытии Африки

Расскажем немного об истории открытия Черного континента. Конечно же, слово «открытие» здесь не совсем корректно: вот Австралия - да, с ней пришлось помучиться. В случае с Африкой были прекрасно исследованы прибрежные районы, где отлавливали чернокожих рабов и покупали у арабских торговцев слоновую кость, а вот о том, что же творится в глубине континента, не знал практически никто.

Все изменилось в XIX веке, когда в Африку прибыл легендарный Именно ему принадлежит честь открытия истоков Нила и великолепного озера Виктория. Мало кто знает, но исследованиями Центральной Африки в свое время занимался русский ученый В. В. Юнкер (в 1876-1886 годах).

Для коренного населения материка все это закончилось печально: основные источники географической информации (то есть карты), данные для которых с таким трудом и постоянной опасностью для жизни собирали все эти отважные ученые, начали активно использоваться работорговцами…

Итак, с картами и планами мы фактически закончили. Географические атласы относятся к той же категории. А какова роль современных источников географической информации? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим принцип совместного использования старых бумажных карт и навигатора, которым сейчас активно пользуются даже профессиональные географы и геологи.

GPS/ГЛОНАСС + карты

Следует отметить, что этот способ великолепно подходит для определения точности карт, атласов и топографических планов. Кроме того, данная методика удовлетовряет нужды историков, так как они могут воочию убедиться, насколько сильно изменилась местность, которую описывают в исторических хрониках современники тех или иных событий. Впрочем, литература по географии нередко содержит планы местности, которые не обновлялись с начала прошлого века.

Чтобы воспользоваться столь точным, но довольно трудоемким и несколько экстравагантным методом, вам придется выполнить трехкратную привязку (три разные карты) к одному и тому же участку местности:

- Сначала найти более-менее современную карту или топографический план.

- Желательно иметь при себе свежий аэрокосмический снимок исследуемой местности с топографической привязкой к системе координат.

- Наконец, нужна та карта, сведения которой вы и собираетесь проверять.

Смысл данной операции в том, чтобы внести в память навигатора все три этих чертежа местности. Современные модели подобных устройств имеют достаточно мощный процессор и впечатляющий объем оперативной памяти, так что переключаться между картами можно будет мгновенно.

Определение маршрута следования

Прокладку маршрута лучше всего осуществлять, пользуясь современной картой или топографическим планом. Не советуем применять для этого старые документы. Вполне возможно, что на месте болота сейчас находится проходимая местность, а вот по опушке некогда редкого молодого леса вы пройти уже не сможете, так как у местности кардинально поменялась география. Карта - это хорошо, вот только в большинстве случаев такие документы не слишком-то точны.

Почему аэрофотосъемка и космические снимки предпочтительнее карт?

Но почему бумажные чертежи так уступают продуктам современных технологий? Дело в двух следующих причинах:

- Во-первых, актуальность космической съемки или аэрофотоснимка в большинстве случаев намного выше. Когда еще картографы сподобятся провести очередную генерализацию новых данных и выпустят актуальные планы местности?

- На снимках вы буквально в режиме реального времени сможете определять характеристики той или иной местности. На карте или даже топографическом плане породы деревьев в лесу будут отображены только схематично и лишь в общем порядке. Проще говоря, наткнуться на густой еловый пролесок посреди березняка вполне реально, а в условиях густого хвойного леса заблудиться куда проще.

Выбрав маршрут и сверившись с новыми снимками, рекомендуется обратиться к старой карте. Для чего такие сложности? Представьте, что вы являетесь биологом на полевом выходе. Вам нужно определить, насколько разросся лес, какие новые появились породы деревьев, сколько типов леса сменилось за все эти годы. Идеально подходит для решения всех этих задач простое наложение новой карты на ее старый аналог. Таким образом, все становится видно максимально наглядно.

Вот какие источники использует география. Карта - едва ли не самый главный из них, но при этом не стоит забывать, что за минувшие десятилетия наука и техника сделали огромный шаг вперед, а потому глупо не воспользоваться всеми современными достижениями.

Заключение

Вот вы и узнали, какие источники географической информации в настоящее время наиболее актуальны. Как ни странно, но мы до сих пор применяем все те же самые планы и карты, которые были изобретены еще до нашей эры. Конечно же, с поправкой на их современный вид.

Современное состояние геодезии

Начало современного, пятого периода развития геодезии совпадает с запуском первых искусственных спутников Земли (ИСЗ). Появление ИСЗ открыло новые возможности для решения научных и практических задач геодезии, положило начало космической геодезии. Ярким примером тому служит появление систем глобального позиционирования GPS, ГЛОНАСС. По спутниковым измерениям определены параметры общеземного эллипсоида.

Важным научно-техническим достижением, буквально революционно изменившим процессы выполнения геодезических работ – это появление компьютерных технологий. Их использование позволило:

Создавать автоматизированные геодезические инструменты, что повышает производительность труда и надёжность результатов измерений;

Быстро математически обрабатывать большие объёмы результатов геодезических измерений;

Хранить в базах данных большие массивы геодезических данных, быстро получать к ним доступ;

Представлять геодезические данные в форматах компьютерной графики, удобной потребителям геодезических данных и решать им свои специфические задачи.

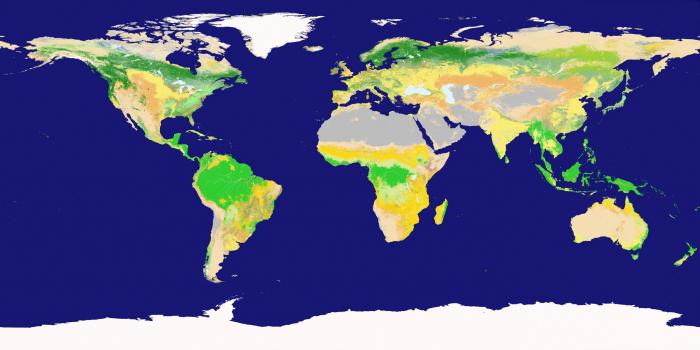

Из географии известно, что: Земля представляет собой шар, поверхность Земли почти на две трети покрыта водой. Сама поверхность неровная. Имеются равнины и горы, как на суше, так и под водой (рис. 31).

Рис. 31. Физическая поверхность Земли

Самая высокая гора располагается в Тибете. Это Джомолунгма (Эверест), высотой 8848 метра над уровнем моря. Самая глубокая океанская впадина - Марианская в Тихом океане. Её глубина 10994 метра ниже уровня моря. Таким образом, максимальная разность форм рельефа на планете составляет менее 19 км.

Всего на Земле имеется 6 континентов (Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида) и 4 океана (Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый)

Рис. 32. Географическая карта

Вся поверхность Земли или её часть может быть изображена в виде географической карты (рис. 32).

Для описания положения объектов на поверхности Земли, существует система географических координат – широт и долгот, измеряемых в градусах и минутах дуги (рис. 32).

Для этого по поверхности Земли проводятся меридианы и параллели.

Меридианы идут от полюса к полюсу. Счёт меридианов ведётся от нулевого меридиана – Гринвичского на восток (восточная долгота) и на запад (западная долгота). Санкт-Петербург располагается на меридиане 30° в.д.

Смена дня и ночи вызвана тем, что Земля вращается вокруг своей оси, выполняя полный оборот за 24 часа. Очередная дата начинается в полночь. Но на разных меридианах полночь наступает в разное время. Если в Санкт-Петербурге день, то в США - ночь. Получается, что на каждом меридиане своё время, которое называется местным временем . Например, если в Санкт-Петербурге 1 час (1 h) местного времени, то в Москве - примерно 1.5 h местного времени. Местное время используется, например, при производстве астрономических наблюдений. В обычных условиях такой счёт времени неудобен. Поэтому повсеместно используется поясное время, а в Российской Федерации ещё и декретное и летнее.

Каждый оборот планеты добавляет один день, то есть после получи поясного (декретного, летнего) времени наступает следующая дата. Для согласования дат в мире установлена линия перемены дат , которая проходит приблизительно по меридиану 180º. Поэтому, если, например, на Аляске в полночь наступает 16 сентября, то спустя 3 часа, на Чукотке в полночь наступает 17 сентября.

Параллели идут параллельно экватору. По параллелям определяется широта. Счёт широт ведётся как к северу (северная широта), так и к югу (южная широта) от экватора. Соответственно, широта Северного полюса +90° с.ш., широта Южного полюса -90° ю.ш..

Есть четыре особые параллели. Северный тропик или тропик Рака - параллель, на которой в полдень в день летнего солнцестояния 22 июня Солнце будет точно в зените. Он проходит по параллели 23º 27" с.ш.. Южный тропик или тропик Козерога проходит по параллели 23º 27" ю.ш. соответственно.

Северный полярный круг - параллель, севернее которой может наблюдаться полярный день и полярная ночь. Его широта 66º 44" с.ш., для Южного полярного круга - 66º 44" ю.ш. соответственно.

По географической карте можно определить географические координаты любого изображённого на ней объекта. Например, по фрагменту географической карты на рисунке 33 можно приблизительно определить координаты Санкт-Петербурга так: широта 60° с.ш., долгота 30° в.д.

Рис. 33. Фрагмент географической карты

Кроме того, по географической карте можно определить высоту (глубину) точки над уровнем моря.

Широта и долгота точки по своей сути являются глобальными (общеземными), абсолютными координатами. Часто возникает необходимость для какой-либо точки описать её положение относительно другой точки. Такие координаты называются относительными. Рассмотрим рисунок 34.

Рис. 34. Относительные координаты точек

Имеется две точки на географической карте: тчк 1 и тчк 2 . Первой координатой является расстояние S 1-2 , которое определяется известным способом - расстояние на карте измеряется, например, линейкой и расстояние на местности вычисляется, исходя из масштаба карты.

Второй координатой является азимут . Чтобы его определить, необходимо:

Прочертить на карте линию, соединяющую обе точки;

Прочертить на карте линии меридианов точек («меридиан тчк 1» и «меридиан тчк 2»);

Транспортиром измерить углы между меридианами и линией, соединяющей точки; угол измеряется от северного направления меридиана по часовой стрелке.

Измеренные углы и есть азимуты. При этом считается, что для тчк 1 азимут А 1-2 является прямым , а А 2-1 - обратным . Для тчк 2 - наоборот.

Увлекательный предмет география является научным направлением, изучающим земную поверхность, океаны и моря, окружающую среду и экосистемы, а также взаимодействие между человеческим обществом и окружающей средой. Слово географии в буквальном переводе с древнегреческого означает "описание земли". Ниже приведено общее определение термина география:

"География - система научных знаний, изучающая физические особенности Земли и окружающей среды, включая влияние деятельности человека на эти факторы, и наоборот. Предмет также охватывает закономерности размещения населения, землепользования, наличия и производств".

Ученые, которые изучают географию известны как географы. Эти люди занимаются исследованием природной среды нашей планеты и человеческого общества. Хотя картографы античного мира были известны как географы, сегодня это относительно самостоятельная специализация. Географы, как правило, сосредоточены на двух основных областях географических исследований: физической географии и географии человека.

История развития географии

Термин "география" был придуман древними греками, которые не только создали подробные карты окружающей местности, а также объяснили отличие людей и природных ландшафтов в разных местах Земли. С течением времени, богатое наследие географии осуществило судьбоносное путешествие в яркие исламские умы. Золотой век ислама стал свидетелем поразительных достижений в области географических наук. Исламские географы прославились новаторскими открытиям. Были исследованы новые земли и разработана первая сетка-основа для системы карт. Китайская цивилизация также инструментально способствовала развитию ранней географии. Компас, разработанный китайцами, использовался исследователями для изучения неизвестного.

Новая глава в истории науки начинается с периода великих географических открытий, период, совпадающий с Европейским Ренессансом. В европейским мире проснулся свежий интерес к географии. Марко Поло - венецианский купец и путешественник возглавил эту новую эпоху исследований. Коммерческие интересы в установлении торговых контактов с богатыми цивилизациями Азии, такими как Китай и Индия стали основным стимулом путешествий в те времена. Европейцы продвинулись вперед по всем направлениям, открыв новые земли, уникальные культуры и . Был признан огромный потенциал географии для формирования будущего человеческой цивилизации и в 18 веке, ее ввели в качестве основной дисциплины на университетском уровне. Опираясь на географические знания, люди начали открывать новые пути и средства для преодоления трудностей, порождаемых природой, что привело к процветанию человеческой цивилизации во всех уголках мира. В 20-м веке, аэрофотосъемка, спутниковые технологии, компьютеризированные системы, и сложное программное обеспечение радикально изменили науку и сделали изучение географии более полным и подробным.

Ветви географии

География может рассматриваться как междисциплинарная наука. Предмет включает в себя трансдисциплинарный подход, что позволяет наблюдать и анализировать объекты в пространстве Земли, а также разрабатывать пути решения проблем на основе этого анализа. Дисциплина география может быть поделена на несколько направлений научного исследования. Первичная классификация география разделяет подход к предмету на две обширные категории: физическая география и социально-экономическая география.

Физическая География

Определяется как ветвь географии, которая включает в себя изучение природных объектов и явлений (или процессов) на Земле.

Физическая география дополнительно подразделяется на следующие отрасли:

- Геоморфология: занимается изучением топографических и батиметрических особенностей поверхности Земли. Наука помогает прояснить различные аспекты, связанные с формами рельефа, такие как их история и динамика. Геоморфология также пытается предсказать будущие изменения физических характеристик внешнего облика Земли.

- Гляциология: раздел физической географии, занимающийся изучением взаимосвязи динамики ледников и их влияния на экологию планеты. Таким образом, гляциология предполагает исследование криосферы, включая альпийские и материковые ледники. Ледниковая геология, гидрология снега и т.д. являются некоторыми субдисциплинами гляциологических исследований.

- Океанография: так как океаны содержат 96.5% от всей воды на Земле, специализированная дисциплина океанография посвящена их изучению. Наука океанография включает в себя геологическую океанографию (изучение геологических аспектов дна океана, подводных гор, вулканов и т.д.), биологическую океанографию (изучение морской флоры, фауны и экосистем океана), химическую океанографию (изучение химического состава морских вод и их воздействие на морские формы жизни), физическую океанографию (исследование океанических движений, таких как волны, течения, приливы и отливы).

- Гидрология: еще одна важная отрасль физической географии, занимающаяся изучением свойств и динамики движения воды по отношению к суше. Она исследует реки, озера, ледники и подземные водоносные горизонты планеты. Гидрология изучает непрерывное движение воды от одного источника к другому, выше и ниже поверхности Земли, через .

- Почвоведение: раздел науки, который изучает различные типы почв в их естественной среде на поверхности Земли. Помогает собирать информацию и знания о процессе формирования (почвообразование), составе, текстуре и классификации почв.

- : незаменимая дисциплина физической географии, исследующая рассредоточение живых организмов в географическом пространстве планеты. Она также занимается изучением распределения видов в течение геологических периодов времени. Каждый географический регион имеет свои уникальные экосистемы, а биогеография исследует и объясняет их взаимосвязь с физико-географическими особенностями. Существуют различные ветви биогеографии: зоогеография (географическое распределение животных), фитогеография (географическое распределение растений), островная биогеография (изучение факторов, влияющих на отдельные экосистемы) и т.д.

- Палеогеография: отрасль физической географии, которая изучает географические особенности в различные моменты времени геологической истории Земли. Наука помогает географам получить информацию о континентальных положениях и тектоники плит, определяющиеся путем изучения палеомагнетизма и ископаемых записей.

- Климатология: научное исследование климата, а также важнейший раздел географических исследований в современном мире. Рассматривает все аспекты, связанные с микро или местным климатом, а также макро или глобального климатом. Климатология также включает в себя изучение влияния человеческого общества на климат, и наоборот.

- Метеорология: занимается изучением погодных условий, атмосферных процессов и явлений, влияющих на местную и глобальную погоду.

- Экологическая география: исследует взаимодействие между людьми (отдельными лицами или обществом) и их природной средой с пространственной точки зрения.

- Прибрежная география: специализированная область физической географии, которая также включает в себя изучение социально-экономической географии. Она посвящена исследованию динамического взаимодействия между прибрежной зоной и морем. Физические процессы, формирующие побережья и влияние моря на изменение ландшафта. Исследование также предполагает понимание воздействия жителей прибрежных районов на рельеф и экосистему побережья.

- Четвертичная геология: узкоспециализированный раздел физической географии, занимающаяся изучением четвертичного периода Земли (географическая история Земли, охватывающая последние 2,6 миллиона лет). Это позволяет географам узнать об экологических изменениях, произошедших в недавнем прошлом планеты. Знания используется в качестве инструмента для прогнозирования будущих изменений в окружающей среде мира.

- Геоматика: техническая отрасль физической географии, которая включает в себя сбор, анализ, интерпретацию и хранения данных о поверхности земли.

- Ландшафтная экология: наука изучающая влияние различных ландшафтов Земли на экологические процессы и экосистемы планеты.

География человека

География человека, или социально-экономическая география - ветвь географии, занимающаяся исследованием воздействие окружающей среды на человеческое общество и земную поверхность, а также влияние антропогенной деятельности на планету. Социально-экономическая география ориентирована на изучение самых развитых с эволюционной точки зрения существ мира - людей и их окружение.

Эта ветвь географии делится на различные дисциплины в зависимости от направленности исследований:

- География население: занимается изучением того, как природа определяет распределение, рост, состав, образ жизни и миграции человеческих популяций.

- Историческая география: объясняет изменение и развитие географических явлений с течением времени. Несмотря на то, что этот раздел рассматривается как отрасль человеческой географии, он также фокусируется на определенных аспектах физической географии. Историческая география пытается понять, почему, как и когда изменяются места и регионы Земли, а также какое влияние оказывают на человеческое общество.

- Культурная география: исследует, как и почему культурные предпочтения и нормы меняются в зависимости от пространства и места. Таким образом, она занимается изучением пространственных вариаций человеческих культур, включая религию, язык, выбор источников средств к существованию, политику и т.д.

- Экономическая география: важнейший раздел социально-экономической географии, охватывающий исследование расположения, распределение и организацию хозяйственной деятельность человека в географическом пространстве.

- Политическая география: рассматривает политические границы стран мира и разделение между странами. Она также изучает, как пространственные структуры влияют на политические функции, и наоборот. Военная география, электоральная география, геополитика - некоторые из субдисциплин политической географии.

- География здоровья: исследует воздействие географического положения на здоровье и благополучие людей.

- Социальная география: изучает качество и уровень жизни человеческого населения мира и пытается понять, как и почему такие стандарты меняются в зависимости от места и пространства.

- География населенных пунктов: занимается исследованием городских и сельских поселений, экономической структуры, инфраструктуры и т.д., а также динамики расселения человека по отношению к пространству и времени.

- География животных: изучает животный мир Земли и взаимозависимость между людьми и животными.

Географические термины и понятия. Географические определения. Абсолютная высота

– расстояние по вертикали от уровня моря до данной точки.а.в. точек, находящихся выше уровня моря, считается положительной, ниже – отрицательной.

Азимут

– угол между направлением на север и направлением на какой-либо предмет на местности; исчисляется в градусах от 0 до 360° по направлению движения часовой стрелки.

Айсберг

– крупная глыба льда, плавающая в море, озере или сидящая на мели.

Антарктический пояс

– спускается от Южного полюса до 70° ю.ш.

Антициклон

– область повышенного давления воздуха в атмосфере.

Ареал

– область распространения какого-либо явления или группы живых организмов.

Арктический пояс

– спускается от Северного полюса до 70° с.ш.

Архипелаг

– группа островов.

Атмосфера

– воздушная оболочка Земли.

Атолл

– коралловый остров в форме кольца.

Балка

– сухая долина в степных и лесостепных районах в Русской равнине.

Бархан

– скопление сыпучего песка, навеянное ветром и не закрепленное растительностью.

Бассейн

– область понижения, не имеющая стока на поверхности.

Берег

– полоска суши, примыкающая к реке, озеру, морю; склон, опускающийся к водному бассейну.

Биосфера

– одна из оболочек Земли, включает все живые организмы.

Бриз

– местный ветер на берегах морей, озер и крупных рек. Дневной бриз. (или морской) дует с моря (озера) на сушу. Ночной бриз (или береговой) – с суши на море.

“Броккенский призрак”

(по горе Броккен в массиве Гарц, Германия) – особый вид миража, наблюдаемый на облаках или тумане при восходе или заходе солнца.

Ветер

– движение воздуха относительно земли, обычно горизонтальное, направлено от высокого давления к низкому. Направление ветра определяется стороной горизонта, откуда он дует. Скорость ветра определяется в м/с, км/ч, узлах или приближенно по шкале Бофорта.

Влажность воздуха

– содержание в нем водяного пара.

Водораздел

– граница между водосборными бассейнами.

Возвышенность

– участок, приподнятый над окружающей местностью.

Волны

– колебательные движения водной среды морей и океанов, вызванные приливными силами Луны и Солнца (приливо-отливные волны), ветром (ветровые волны), колебаниями атмосферного давления (анемобарические волны), подводными землетрясениями и извержениями вулканов (цунами).

Высокогорье

– совокупность горных сооружений с крутыми склонами, остроконечными вершинами и глубокими долинами; абсолютные высоты более 3000 м. Высочайшие горные системы планеты: Гималаи, вершина Эверест (8848 м) расположена в Азии; в Центральной Азии, в Индии и Китае – Каракорум, вершина Чогори (8611 м).

Высотная поясность

– смена природных зон в горах от подошвы к вершине, связанная с изменением климата и почв в зависимости от высоты над уровнем моря.

Географические координаты

– угловые величины, определяющие положение любой точки на земном шаре относительно экватора и нулевого меридиана.

Геосферы

– оболочки Земли, отличающиеся плотностью и составом.

Гидросфера

– водная оболочка Земли.

Гора

— 1) изолированное резкое возвышение среди относительно ровной местности; 2)вершина в горной стране.

Горы

– обширные территории с абсолютными высотами до нескольких тысяч метров и резкими колебаниями высот в своих пределах.

Горная система

– совокупность горных цепей и горных хребтов, простирающихся в одном направлении и имеющих общий облик.

Гряда

– вытянутая, относительно невысокая форма рельефа; образована холмами, выстроившимися в ряд и слившимися своими подножиями.

Дельта

– область отложения речных наносов в устье реки при ее впадении в море или озеро.

Долгота географическая

– угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального меридиана; измеряется в градусах и отсчитывается от начального меридиана к востоку и западу.

Долина

– отрицательная линейно-вытянутая форма рельефа.

Дюны

– скопление песков на берегах морей, озер и рек, образованные ветром.

Залив

– часть океана (моря или озера), довольно глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоема.

Земная кора – верхняя оболочка Земли.

Зыбь

– небольшое, со спокойной равномерной волной, волнение моря, реки или озера.

Ионосфера

– высокие слои атмосферы, начинающиеся на высоте 50-60 км.

Исток

– место, где начинается река.

Каньон

– глубокая речная долина с крутыми склонами и узким дном. К. подводный – глубокая долина в пределах подводной окраины материка.

Карст

– растворение горных пород природными водами и явление, с ним связанные. Климат – многолетний режим погоды в той или иной местности. Местный К., распространен на сравнительно небольшой территории.

Климатическая зона (или пояс)

– обширный регион, выделяемый по климатическим показателям.

Коса

– песчаный или галечный вал, протягивающийся вдоль берега или выступающий в виде мыса далеко в море.

Кратер

– углубление, возникшее после взрыва вулкана.

Кряж

– резко вздымающееся крупное поднятие, один из видов возвышенностей.

Лавина

– масса снега или льда, низвергающаяся с крутого склона.

Лагуна

– мелководный залив или бухта, отделенные от моря косой или коралловым рифом.

Ландшафт географический

– вид местности, относительно однородный участок географической оболочки.

Ледник

– масса льда, медленно движущаяся под действием силы тяжести по склону горы или по долине. Антарктический ледник – крупнейший на планете, его площадь 13 млн. 650 тыс. км2, максимальная толщина превышает 4,7 км, а общий объем льда составляет около 25-27 млн. км3 – почти 90% объема всех льдов планеты.

Ледниковый период

– отрезок времени в геологической истории Земли, характеризующийся сильным похолоданием климата.

Лесостепь

– ландшафт, в котором чередуются леса и степи.

Лесотундр

– ландшафт, в котором чередуются леса и тундра.

Лиман

– мелководный залив в устье реки; обычно отделен от моря косой или пересыпью.

Литосфера

– одна из оболочек Земли.

Мантия

– оболочка Земли между земной корой и ядром.

Материк

– крупная часть суши, окруженная со всех сторон океанами и морями.

Австралия

– в Южном полушарии, между Индийским и Тихим океанами (наименьший из материков);

Америка Северная и Южная

– в Западном полушарии, между Тихим и Атлантическим океанами;

Антарктида

– в центральной части Южной полярной области (самый южный и самый высокий материк на планете);

Африка

– в Южном полушарии (второй по величине материк);

Евразия

– в Северном полушарии (самый большой материк Земли).

Меридианы географически

е – воображаемые окружности, проходящие через полюсы и пересекающие экватор под прямым углом; все их точки лежат на одной географической долготе.

Мировой океан

– все водное пространство Земли.

Муссоны – ветры, периодически меняющие свое направление в зависимости от времени года: зимой дуют с суши на море, а летом с моря на сушу.

Нагорье

– горная страна, характеризующаяся сочетанием горных хребтов и массивов и расположенная высоко над уровнем моря. Тибет

– в Центральной Азии, высочайшее и величайшее нагорье на Земле. Его основание покоится на абсолютных высотах 3500-5000 м и более. Отдельные вершины поднимаются до 7000 м.

Низкогорье

– нижний ярус горных стран или самостоятельные горные сооружения с абсолютными высотами от 500 м до 1500 м. Самые известные из них Уральские горы, которые протянулись на 2000 км с севера на юг – от Карского моря до степей Казахстана. Подавляющее большинство вершин Урала ниже 1500 м.

Низменность

– равнина, не поднимающаяся выше 200 м над уровнем моря. Самая знаменитая и значительная среди них – Амазонская низменность площадью более 5 млн км2 в Южной Америке.

Озеро

– естественный водоем на поверхности суши. Самое большое в мире – Каспийское море-озеро и самое глубокое – Байкал.

Океаны

– части Мирового океана, отделенные друг от друга материками и островами. Атлантический; Индийский – океан нагретых вод; Северный Ледовитый – самый маленький и самый неглубокий океан; Тихий океан (Великий), величайший и глубочайший океан на Земле.

Оползень

– смещение вниз по склону массы рыхлой горной породы под влиянием силы тяжести.

Остров

– участок суши, окруженный со всех сторон водами океана, моря, озера или реки. Самый большой в мире остров Гренландия площадью 2 млн 176 тыс. км2. Относительная высота – расстояние по вертикали между вершиной горы и ее подножием.

Параллели географические

– параллельные экватору воображаемые окружности, все точки которых имеют одинаковую широту.

Парниковый эффект

(атмосферный тепличный эффект) – защитные действия атмосферы, связанные с поглощением отраженной длинноволновой радиации.

Пассаты

– постоянные ветры в тропических областях, дующие по направлению к экватору.

Плато

— 1) высокая равнина, ограниченная крутыми уступами; 2) обширный плоский участок на горной вершине.

Плато подводное

– возвышение морского дна с плоской вершиной и крутыми склонами.

Плёс

– глубокий (широкий) участок русла реки между перекатами.

Плоскогорье

– обширный участок суши высотой от 300-500 м до 1000-2000 м и более над уровнем моря с плоскими вершинами и глубоко врезанными долинами. Например: Восточно-Африканское, Среднесибирское, Витимское плоскогорье.

Пойма

– часть речной долины, которая затапливается в половодье.

Полупустыня

– переходный ландшафт, сочетающий в себе черты степи или пустыни.

Полушарие земное

– половина земной сферы, выделяемая либо по экватору, либо по меридианам 160° в.д. и 20° з.д. (Вост. и Зап. полушария), либо по иным признакам.

Полюсы географические

– точки пересечения оси вращения Земли с земной поверхностью. Магнитные п. Земли – точки на земной поверхности, где магнитная стрелка располагается по вертикали, т.е. где магнитный компас неприменим для ориентировки по странам света.

Полярные круги

(Северный и Южный) – параллели, отстоящие на 66° 33′ к северу и югу от экватора.

Порог

– мелководный участок в русле реки с большим уклоном и быстрым течением.

Предгорья

– холмы и низкие горы, окружающие высокогорье.

Прерии

– обширные травянистые степи в Сев. Америке.

Приливы и отливы

– периодические колебания уровня воды морей и океанов, которые вызываются притяжением Луны и Солнца.

Пустыни

– обширные пространства почти без растительности из-за сухого и жаркого климата. Самая большая на земном шаре пустыня – Сахара в Сев. Африке.

Равнины

– обширные ровные или слабовсхолмленные пространства суши. Крупнейшая на Земле Восточно-Европейская, или Русская, площадью более 6 млн км2 и Западно-Сибирская на севере Евразии, площадью около 3 млн км2.

Река

– постоянный водный поток, текущий в русле. Амазонка – река в Юж. Америке, величайшая в мире по длине (от истока реки Укаяли более 7000 км), по площади бассейна (7180 мк2) и по водоносности; Миссисипи – крупнейшая река Сев. Америке, одна из величайших на Земле (длина от истока реки Миссури 6420 км); Нил – река в Африке (длина 6671 км).

Рельеф

– совокупность различных неровностей земной поверхности различного происхождения; формируются при совокупности воздействий на земную поверхность эндогенных и экзогенных процессов.

Русло

– углубленная часть дна долины, занятая рекой.

Саванна

– ландшафт тропиков и субтропиков, в котором травянистая растительность сочетается с отдельными деревьями или их группами.

Северный полюс

– точка пересечения земной оси с поверхностью Земли в Сев. полушарии.

Сель

– грязевой или грязекаменный поток, внезапно проходящий по долине горной реки.

Смерч

(американское название торнадо

) – вихревое движение воздуха в виде воронки или столба.

Среднегорье

– горные сооружения с абсолютными высотами от 1500 до 3000 м. Горных сооружений средней высоты на Земле больше всего. Они раскинулись на обширных пространствах юга и северо-востока Сибири. Ими заняты почти весь Дальний Восток, восточная часть Китая и полуостров Индокитай; на севере Африки и Восточно-Африканское плоскогорье; Карпаты, горы Балканского, Апеннинского, Пиренейского и Скандинавского полуостровов в Европе и т.д.

Склон

– наклонный участок на суши или дне моря. Наветренный склон – обращен в сторону, откуда дуют преобладающие ветры. Подветренный склон – обращен в сторону, противоположную направлению преобладающих ветров.

Степь

– безлесные пространства с засушливым климатом, для которых характерна травянистая растительность. В Евразии степи почти непрерывной полосой тянутся от Черного моря до Северо-Восточного Китая, а в Северной Америке занимают огромные пространства Великих равнин, смыкаясь на юге с саванными тропического пояса.

Стратосфера

– слой атмосферы.

Субтропические пояса

(субтропики) – расположены между тропическими и умеренными поясами.

Субэкваториальные пояса

– расположены между экваториальным поясом и тропическими поясами.

Тайга

– зона хвойных лесов умеренного пояса. Тайга почти непрерывным поясом охватывает северную часть Евразии и Северной Америки.

Тайфун

– название тропических циклонов штормовой и ураганной силы в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.

Такыр

– плоское понижение в пустыне, покрытое затвердевшей глинистой коркой.

Тектонические движения

– движения земной коры, изменяющие ее строение и форму.

Тропики

— 1) воображаемые параллельные круги на земном шаре, отстоящие на 23°30° к северу и югу от экватора: тропики Козерога (северный тропик) – тропики северного полушария и тропики Рака (южный тропик) – тропики южного полушария; 2) природные пояса.

Тропические пояса

– расположены между субтропическими и субэкваториальными поясами.

Тропосфера

– нижний слой атмосферы.

Тундра

– безлесный ландшафт в Арктике и Антарктике.

Умеренные пояса

– расположены в умеренных широтах.

Умеренные широты

– расположены между 40° и 65° с.ш. и между 42е и 58° ю.ш.

Ураган

– буря со скоростью ветра 30-50 м/с.

Устье

– место впадения реки в море, озеро или другую реку.

Фронт атмосферный

– зона, разделяющая теплые и холодные воздушные массы.

Фиорд

(фьорд)

– узкий глубокий морской залив со скалистыми берегами, представляющий собой затопленную морем ледниковую долину.

Холм

– небольшая по высоте и пощади пологая возвышенность.

Циклоны

– область низкого атмосферного давления.

Цунами

– японское название огромных волн, возникающих в результате подводных землетрясений и извержений вулканов.

Части света

– регионы Земли, включающие материки (или их части) с близлежащими островами. Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.

Шельф

– материковая отмель с преобладающими глубинами до 200 м (в некоторых случаях больше).

Широта географическая

– угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, измеряется в градусах и отсчитывается от экватора к северу и югу.

Шквал

– резкое кратковременное усиление ветра до бури.

Штиль

– затишье, безветрие.

Шторм

– очень сильный ветер, сопровождается сильным волнением на море.

Экватор

– воображаемая линия, соединяющая на земном шаре точки, равноудаленные от полюсов.

Экзосфера

– слой атмосферы.

Экосфера

– область космического пространства, пригодная для существования живых организмов.

Эрозия

– разрушение почв и горных пород текучими водами.

Южный полюс

– точка пересечения земной оси с поверхностью Земли в Южном полушарии.

Ядро Земли

– центральная часть планеты с радиусом около 3470 км.

Экономическая и социальная география

Анклав

- часть территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией других государств и не имеющая выхода к морю.

Агломерация городская

- группа близко расположенных городов, объединенных тесными трудовыми, культурно-бытовыми, инфраструктурными связями в сложную систему.

Баланс торговый

- разница между вывезенными из страны товарами (экспортом страны) и ввезенными (импортом).

Воспроизводство населения

- совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают непрерывное возобновление и смену людских поколений.

Географическая среда

- часть земной природы, с которой взаимодействует общество на данном этапе исторического развития.

Геополитика

- зависимость внешней политики государства от географического положения и других физико- и экономико-географических факторов.

Глобальные проблемы народонаселения

- совокупность социально-демографических проблем, затрагивающих интересы всего человечества, создающих угрозу его настоящему и будущему; необходимы объединенные усилия всех государств и народов для их решения.

Демографическая политика

- система административных, экономических, пропагандистских мер с помощью которых государство воздействует на естественный прирост населения в желательном для себя направлении.

Демографическая революция

- переход от одного типа воспроизводства населения к другому.

Демография

- паука о народонаселении, закономерности его воспроизводства.

Естественны прирост населения

- разница между величинами рождаемости и смертности в расчете на 1000 жителей в год.

Иммиграция

- въезд в страну на постоянное или временное (как правило длительное) проживание граждан других стран.

Импорт

- ввоз товаров в страну из других государств.

Индустриализация - создание крупного машинного производства во всех отраслях хозяйства, превращение страны из аграрной в индустриальную.

Интеграция международная экономическая

- процесс установления глубоких и устойчивых хозяйственных взаимосвязей между странами, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики.

Интенсивный путь развития

- увеличение объемов производства за счет дополнительных капиталовложений в существующие производственные мощности.

Инфраструктура

- совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для нормального функционирования и обеспечения повседневной жизни населения.

Конверсия

- перевод военного производства на выпуск гражданской продукции.

Мегалополис (мегаполис)

- наиболее крупная форма расселения, возникшая в результате срастания нескольких соседних городских агломерации.

Межотраслевой комплекс

- группа отраслей, выпускающих однородную продукцию или имеющих тесные технологические связи.

Миграция населения

- передвижение населения по территории, связанное с переменой места проживания.

Народное хозяйство

- взаимодействие людей и средств производства: средств труда и предметов труда.

Наукоёмкость

- уровень затрат на научные исследования и разработки в общих затратах на производство продукции.

Научно-техническая революция (НТР)

- коренной качественный переворот в производительных силах общества, основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу.

Нация

- историко-социальное сообщество людей, формирующееся на определенной территории в процессе развития общественных рыночных отношений индустриального типа и межрайонного (международного) разделения труда.

Отрасль

- совокупность предприятий, производящих однородную продукцию или оказывающих однородные услуги.

Район социально-экономический

- территория страны, включающая несколько административных единиц, отличающаяся от других особенностями историческою развития, географическим положением, природными и трудовыми ресурсами, специализацией хозяйства.

Районирование

- разделение территории на районы по ряду признаков.

Региональная политика

- комплекс законодательных, административных, экономических и природоохранных мер, способствующих рациональному размещению производства по территории и выравниванию уровней жизни людей.

Ресурсообеспеченность

- соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования.

Свободная экономическая ЗОНА

- территория с выгодным ЭГП, на которой с целью привлечения иностранного капитала устанавливается льготный налоговый и таможенный режим, особые условия ценообразования.

Специализация производственная

- выпуск предприятиями отдельных деталей и узлов, определенных видов изделий, выполнение одной или нескольких технологических операций.

Специализация территории

- сосредоточение в районе производства определенной продукции пли определенного пила услуг

Структура народного хозяйства

- соотношение между различными сферами и отраслями по стоимости продукции, числу занятых или по стоимости основных производственных фондов.

Субурбанизация

- процесс роста пригородных зон городов, приводящий к оттоку населения и мест приложения труда из их центральных частей.

Территориальное разделение труда

- специализация отдельных районов и стран на производстве определенных видов продукции и услуг и последующий обмен ими.

Трудовые ресурсы

- часть населения страны, способная к трудовой деятельности и обладающая необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями для работы.

Урбанизация

- процесс роста городов и распространения городского образа жизни на всю сеть населенных мест.

Услуга

- труд, направленный на удовлетворение потребностей индивидуального потребителя.

Экономико-географическое положение (ЭГП)

- положение объекта по отношению к другим географическим объектам, имеющим для него экономическое значение.

Экономически-активное население

- часть населения страны, запятая в народном хозяйстве, и безработные, активно ищущие работу и готовые к труду.

Экспорт

- вывоз товаров в другие страны.

Экстенсивный путь развития

- увеличение объемов производства за счет количественного роста производственных единиц.

Эмиграция

- выезд граждан из своей страны в другую на постоянное жительство или на длительный срок.

Энергосистема

- группа электростанций, соединенных линиями электропередач и управляемых из единого центра.

Этнос

- исторически сложившаяся устойчивая общность людей, имеющая неповторимую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, определяемый в большей степени «родным» ландшафтом.